In der Wildnis gibt es keine festen Pfade, die Wege bahnen wir uns selbst. Intuition ist gefragt, weil wir auf keine Landkarten zurückgreifen können. Manchmal ist es unwegsam, manchmal nicht. Auf alle Fälle lässt uns die Wildnis in die eigene Kraft hineinwachsen. Die alte Hagazusse, die Zaunreiterin, die Tunritha ist mit einem Bein eine Frau der Wildnis. Sie klopft die Intelligenz der natürlichen Wildheit in uns wach. Wir können ihr vertrauen. Die Wildnatur braucht eine wirkliche Beziehung zu ihr und zu uns selbst. Nur so heilen die Verletzungen, welche die Zivilisationszähmung verursacht hat.

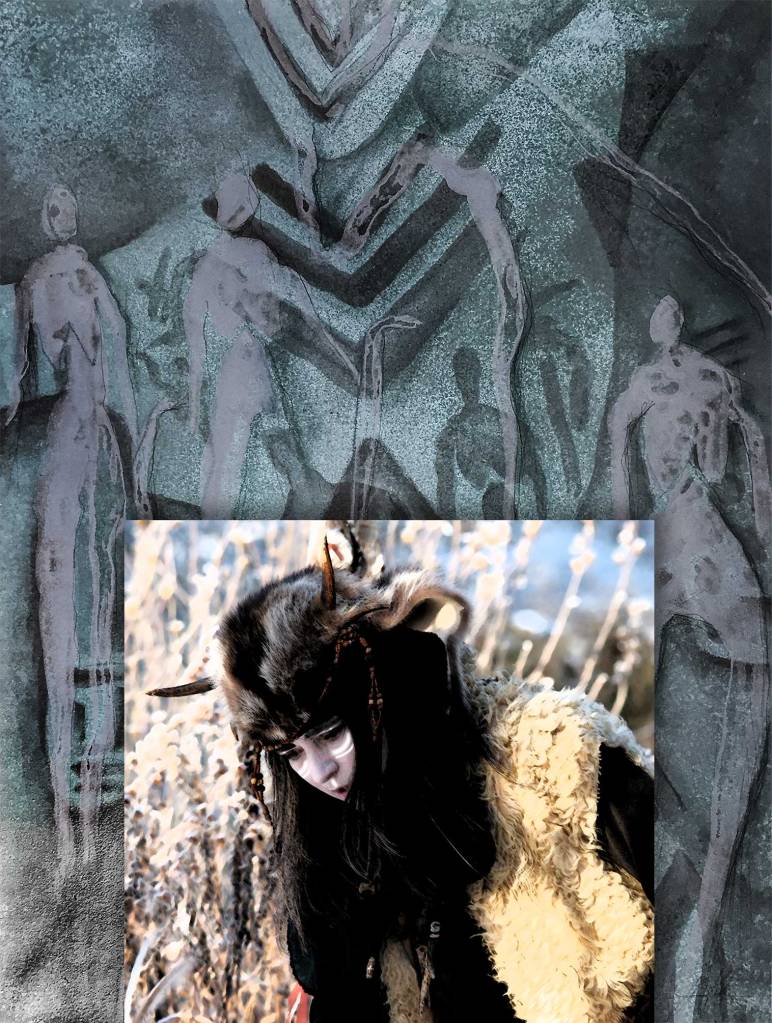

Die langen Nächte, der Winter, die Felle und Tiergerüche, die Geweihe und das Sternenfunkeln, all das ruft die uralten Mythen, das Unzivilisierte, die Urinstinkte wach. Der Sommer schenkt wiederum ganz andere Aspekte von üppigem, wildwucherndem Sein.

Die weiblichen Ursinstinkte, die Urahnungen, unsere Verwandtschaft zum Wilden – fordern wir sie zurück. Atmen wir sie in die Städte, ins System hinein. Unser Fauchen und Knurren, der Geruch der Bärin, der Geist der Wölfe – möge es sich durch uns verströmen. Es wäre unsere natürliche Lebensweise. Es ist die uns innewohnende Weisheit, unsere Schoßraumweisheit und Intelligenz. Das Wilde ist unsere eigentliche Substanz und unsere Heimat. Es ist unsere Schöpfungsquelle, unser Wesensgrund.

Es gibt Verbündete, die ein Heimatlied für uns singen, ein Lied, das uns nach Hause in die Wildnis führt. Für die einen ist es der Sturm, für andere das Meer. Es kann der Pfiff eines Falken sein oder das Rauschen eines Wasserfalls. Unsere wilden Verbündeten sprechen in Träumen zu uns und wir hören sie in den alten Gesängen des Landes. Sie schicken uns das, was wir Eingebungen nennen und diese sind vielsprachig und poetisch. Sie riechen nach feuchter Erde und sie wecken die Sehnsucht. Sie sind Jahrmillionen alt und sie kennen die Zukunft. Die Wurzel von uns Frauen ist wildnatürlich.

Winter fordert viel Wildnisgeist, vielleicht mehr als alle anderen Jahreszeiten. Wildnis zu kosten geht im Winter leichter. Raus aus der Stadt, der Zivilisation, der Betriebsamkeit. In die Dunkelheit, die Stille, die Langsamkeit. Da merke ich schnell, wie nah oder fern mir die Wildnis ist. Und draussen, wenn ich die Wege nur mehr erahne, wenn es schneller Nacht geworden ist als ich dachte, dann spüre ich sie, die Wildnis. Oder wenn ich weiß, dass der Schnee meine Spuren verwischt und ich hinüberschlafen würde in der Kälte, falls ich einschlafe.

Nicht umsonst haben die klugen Leute, als sie ihre Skier selbst geschnitzt haben, ein Ästchen stehenlassen, um gefunden zu werden. Denn es hat eine feine Spur im Schnee hinterlassen. Fatal war es, wenn wir zu perfekt waren und alles zu glattgeschliffen war. Dann waren wir unauffindbar und sind verlorengegangen. Die Winteralte kennt das Geheimnis des scheinbar Unperfekten. Es kann lebensrettend sein. Das Leben und das Unperfekte gehören zusammen.

Wieder lernen, mit den Winterkräften zu tanzen, zu atmen, zu sein. Mit den Winterkräften in uns und im Aussen. Die wilden, rauhen Landstriche unserer Seele lieben, mit den hohen Bergen und den wilden Küsten. Sicherheit gewinnen in den tiefen Wäldern und den dunklen Seen unseres Seins. Indigene sein, zuhause in unserer Wildnatur.